青森から川崎へ!新展開の「夏の魔物」へ行ってきた

青森から川崎へ!夏の魔物、初の首都圏開催で見せた2017年のリアリティ

夏の魔物は高校生だった成田大致が青森で立ち上げたフェスだ。今でこそアイドルがロック・フェスに登場するのは常識だが、最初に禁断の果実を食べたのは成田大致であり、夏の魔物。ロックとアイドルは相容れないという考えから、当初は非難轟々。筆者も「やめた方がいいんじゃないか」と思っていた。しかし成田大致はお構いなしに突き進んだ。ロックもアイドルもカルチャーには変わりない。彼の中ではそういう認識しかなかったのだと思う。その考え方が夏の魔物に、ヴィレッジヴァンガードの店頭のような雑多感を呼び込んだ。それはこのフェスの独自性へとつながっていった。アイドルだけではない。夏の魔物には多くの文化人も登場。プロレスまでも巻き込んだ。筆者が見に行った2013年の夏の魔物では、リングで大仁田厚が吠え、BiSが狂熱のパフォーマンスを繰り広げ、バンドTOMOVSKYが高らかにロックンロールを鳴らしていた。成田大致の先見の明は的確に時代をとらえ、今や多くのフェスが夏の魔物的要素を取り入れている。そして夏の魔物は、単なる夏フェスではなく、若者を取り巻くカルチャーの見本市のようになっている。このフェスと歩を合わせるように、成田大致自身の音楽表現も変化。様々な経験を乗り越えて、THE 夏の魔物という「ロックンロールバンド」を今年結成した。それは至極真っ当な流れだ。

ただ、フェスのテーマの追求とフェスの運営は別物。理想と現実の狭間で成田大致はいつも苦しんだ。毎年「これが最後かも」と銘打つので、「本当なのか?」と揶揄されたが、事実、夏の魔物は常に開催できるかどうかの瀬戸際に立たされた。しかしそれでも成田大致は夏の魔物を諦めなかった。八方手を尽くしフェスを開催し、紆余曲折を繰り返しながら、1年ずつ繋げていった。そして、2017年、夏の魔物は初めての首都圏開催に至った。相当な葛藤があったに違いない。避難の声も聞こえてきたかもしれない。夏の魔物を諦めても、誰も文句は言わなかっただろう。だけど成田大致は諦めなかった。実績のあるオールナイトフェスBAYCAMPの力添えもあって夏の魔物は川崎で開催された。そして、過去最高の動員を記録。早くも来年への希望が繋がった。「成田大致くんは高校生の時にフェスを立ち上げて、ここまでにした」「それはリスペクトできることだ」「最初は0だが、それは無限の可能性を秘めた0だった」。レッドの魔物ステージで、ギターウルフのセイジが言ったことがすべてだ。継続が力になった。

今回も様々なカルチャーが混在し、更にゲームまで巻き込んでのお祭りになった。何やら歓声が上がっていると思ったら、『ストリート・ファイターⅡ』の対戦をやっていた。野外で『ストリート・ファイターⅡ』。しかも家庭用ゲーム機ではなく、ゲーセンにあるゲーム機を2台持ち込んで、客同士が対戦していた。その様子を大きなモニターに映し出し、それを見ながらMCが煽りまくる。すると芝生で寝転がっている観客がモニターを見て一喜一憂しているのだ。こんな光景をフェスで見たことはない。しかしここは普通のフェスの会場ではない。夏の魔物だ。室内と野外のボーダーは、そこにはなかった。

フェスのオープニングがTHE 夏の魔物のメンバーのアントーニオ本多によるハルク・ホーガン体操というのも常識から外れてる。朝霧JAMの2日目はラジオ体操から始まるが、それはお客さん全員がキャンプをしているからだ。そういう前提もなしに、いきなり有名レスラーが体操を始める様子は、まるでこれから非日常の日常が始まる合図のようだ。それにつづくロマンポルシェ。のパフォーマンスが非日常を加速させる。そのルックスと佇まいはどう考えても「午前中」にフィットしてない。MCについて詳しく書くと何かと支障があるので割愛する。そして、成田大致率いるTHE 夏の魔物の登場。「ペンライトがふれるロックンロールバンド」の真髄をシン・マモノBANDと共に披露。ステージの上のMCで、夏の魔物の開催を宣言した。そのとき、ようやく筆者の中に「今日は夏フェスに来たのだな」という感覚が芽生えた。

ピンクの魔物ステージに行くと、ニューロティカがグループ魂の暴動(宮藤官九郎)をギターに入れてパフォーマンスをやっていた。このピンクの魔物ステージが曲者だった。ある意味、パンクの巣窟と化していた。しかも90年代以降のパンクではなく初期型パンクとニューウェーブの巣窟だ。奇しくも、SAのNAOKIが「このステージは昔の『宝島』みたいやな」とMCをしていたが、まさにその言葉通りのラインナップ。何のことだかわからない読者に説明すると、『宝島』というのは、80年代のサブカルチャーを中心に熱かった雑誌のことだ。誌面には日本のパンクやニューウェーブ・シーンが熱い活字で刻まれ、ナゴムレコードなどのインディーズレーベルの広告が掲載されていた。ピンクの魔物ステージに登場したラフィンノーズ、戸川純、町田町蔵、有頂天、遠藤ミチロウは、まさにその『宝島』の誌面の中心にいた。80年代から日本のライブハウス・シーンに触れていたリスナーにとってみれば、軌跡のようなラインナップだ。この中で筆者が一番感動したのが戸川純のステージだ。狂気と儚さと少しの希望を携えた楽曲が、戸川純の歌声に乗った瞬間、筆者の涙腺は崩壊した。最近、赤裸々に自分の感情を吐露するシンガーソングライターがたくさんいて、多くの共感を呼んでいる。筆者がその手の表現に今ひとつ乗り切れないのは年齢的なことではなく、80年代に戸川純を聴いていたからだ。すでにそのスタイルは30年前に完成度の高いリリックと共にすでに完成していたのだ。2017年の表現者たちは戸川純の域には達してはいるとは思えない。しかし「世代観」というのも大きな要素としてある。今の若者にまずは戸川純を聴けと強要しても始まらない。それが例え世代を超えた普遍性を有していても、すぐさま伝わるものではない。だからこそ2017年の夏の魔物に戸川純を投入したのだと思う。80年代のパンクは死んではいなかったことを、それどころかまだ先を走っていることを確認できただけでも、ここに来てよかった、と思った。

かと思うと、ブルーの魔物では密かにブレイクを狙うアーティストやアイドルが多数出演(曽我部恵一のようなベテラン勢も出たが)。フェスの、あるいは今後の音楽シーンの将来像を提示していた。このステージは場外に設置されている。フジロックでいうと、ルーキー・ア・ゴー・ゴーのような位置づけだ。そしてこのブルーの魔物のトリがCHAI。名古屋出身の4人組のバンドだ。彼女たちは自分たちをガールズ・バンドではなく「オンナバンド」と呼んでいる。リリックのテーマが「コンプレックスはアート」。なので、ついつい面白い歌詞に持っていかれるが、ヒップホップ、オルタナ、ファンクを呑み込んだサウンド・アンサンブル、グルーブがとてもかっこいい。このCHAIサウンドは、今年のフジロックでオーディエンスをとりこにした。ベースメントバーでのワンマンライブは即完。11月にはアルバム発表にあわせてワンマンライブを渋谷WWWで行うのだが、ワンマンライブの追加公演という側面もあるらしい(WWWのライブもソールドアウト)。そんなCHAIがブルーの魔物に登場し、明日のサウンドを鳴らす。しかも大トリの裏で。たまたま迷い込んだ迷路の途中で宝箱を見つけ、そこからレアなアイテムが出てきたような、そんな仕掛けだ。ブルーの魔物はCHAIの音楽に選ばれし数百人のオーディエンスによって熱狂のグルーブに包まれた。筆者にとって、夏の魔物の大トリは間違いなくCHAIだった。

巨大なフェスに比べれば、夏の魔物は変わっているかもしれない。しかし成田大致は何を言われようと信念を曲げなかった。それがフェスのオリジナリティとなり、夏の魔物の意味になり、フェスをつづける理由になる。その道程は、このフェスと縁深いBiSにも似ている。彼女たちもライブハウスから紆余曲折を重ねながらアイドルをやって来た。アイドルのリアリティを見せてきた。BiSを「一風変わったアイドル」という者はもはや誰もいない。彼女たちこそアイドルのメインストリームだ。夏の魔物にはそれと同じ匂いがしている。若者カルチャーのリアリティがこのフェスにはある。過去最高の動員を記録し、来年以降も夏の魔物は続くみたいだ。様々なカルチャーが入り乱れ、文化人までもが熱弁を振るい、『ストリート・ファイターⅡ』まで出現する。秋葉原すら超えた、ここでしか体験できない現代の『宝島』を来年も見せてほしい。(森内淳/DONUT)

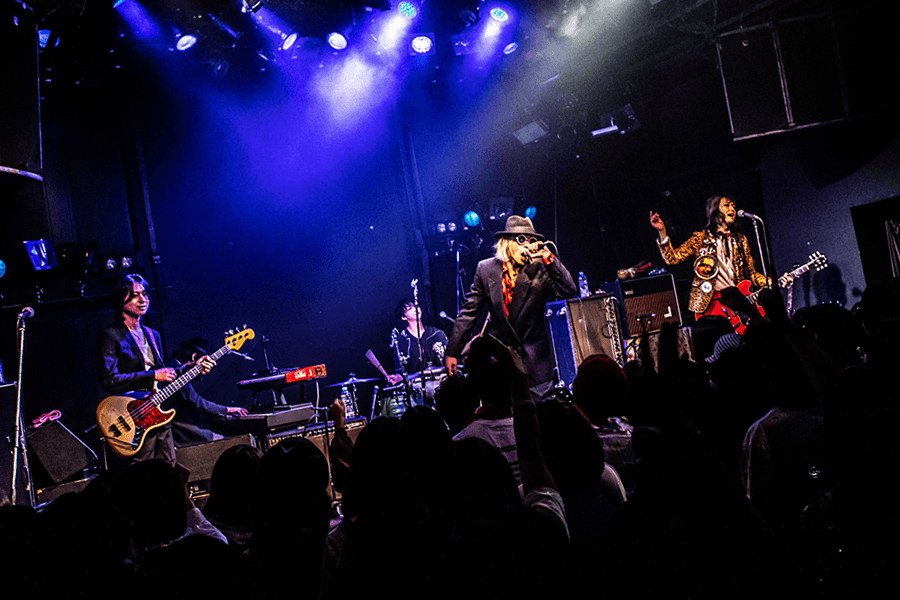

- 写真

- 岸田哲平(レッド、ホワイト、イエロー、グリーン、ピンクの魔物、MAMONO HOUSE)

タイコウクニヨシ(グリーン、ピンクの魔物)

Jumpei Yamada(ブルーの魔物)