編集部Like it

デヴィッド・ボウイは活動初期からクリエイティヴの種を蒔いていた――ボウイを感じる展覧会「DAVID BOWIE is」レポート

DAVID BOWIE is――。このフレーズに続く言葉は星の数ほどあるけれど、50年間にわたる創作活動を振り返る大回顧展「DAVID BOWIE is」は、デヴィッド・ボウイ来日中!と表現したくなるほどボウイについて感じさせてくれるものだ。本展は英国ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)がキュレーションを行い2013年3月に初開催。V&A150年の歴史の中でも最多動員数32万人を記録し、世界中の注目を集めた。その後カナダ、ブラジル、ドイツ、アメリカ、フランス、オーストラリア、オランダ、イタリアを巡回し(各地でも最多動員数を更新!)約160万人を熱狂させた後、10ヵ国目にしてついに日本へ。存命していたらボウイ70歳の誕生日・1月8日に寺田倉庫G1ビルにて開幕した。会期は4月9日(日)まで続くので、ここでは全体的な感想を書きたいと思う(個人的な感想、内容紹介を含みます)。

会場にはデヴィッド・ボウイ・アーカイヴの所蔵品75,000点の中から、写真・映像・衣装・直筆のスケッチ・手書きの歌詞・楽器・私物など厳選された300点以上の貴重な展示品が並んでいる。入口で手渡されるヘッドフォンを装着して各コーナーに近づくと展示に合った音楽やインタビューが流れ、目から耳からボウイが体感できる仕組みにまず驚く。さながらライブハウスのようなスペースもあり、まさにサウンド&ヴィジョン。開かれた会場でどんなに周りに人がいようと、ヘッドフォンをしてこの企画に参加すれば、ここは“ボウイと私”の空間となる。

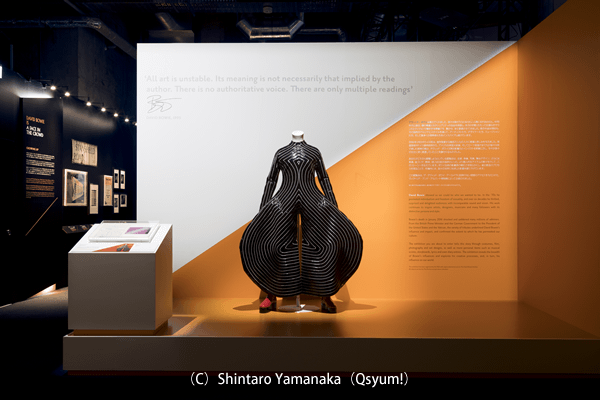

最初に出会うのは山本寛斎による有名な衣装。黒のボディに白のステッチが施され「TOKYO POP」と名付けられたこのジャンプスーツは、歌舞伎にインスパイアされたものというのは知られる話だが、サイドに取り入れた“引き抜き(一瞬で衣装を変える演出)”のためのスナップやビニール素材の質感まで認識できる。手を伸ばせば触れられそうな(触れてはいけない)距離感に早くも足が止まる。「ボウイが着ていた」本物。本展のはじめに私たちを迎えるこの圧倒的リアリティは、多くのファンの胸に響くはずだ。その後はボウイの活動と、様々な「DAVID BOWIE is〜」というフレーズが各コーナーを導いていく。

デヴィッド・ボウイは1947年1月8日、ロンドンのブリクストン・スタンスフィールドで誕生した。その「スタンスフィールド・ロード」と表示されたコーナーでは、ボウイ生後10ヵ月の頃のなんともかわいらしい連写写真も飾られているが、ここで付記されたキャプションに再び足が止まる。「人生最初の記憶は、廊下で乳母車の中に置き去りにされたこと」。まるで、「スペイス・オディティ」で<僕にできることは 何もない>と描かれた、ひとり宇宙を漂うトム少佐のようだなとふと思った。もしかしたら、何もできない赤ん坊の孤独と、その後、ボウイが表現を重ねていく中で度々投影される孤独感はつながっているのかもしれない。

活動初期の頃の展示では、ボウイが「長髪男性の虐待を阻止する団体」の代表としてBBCテレビに初出演した映像をはじめ、デイヴィ・ジョーンズからデヴィッド・ボウイへと改名した証明書のほか、最初に作った手描きのポスターデザイン、セットのスケッチも。こんなスケッチが残っているなんて、ボウイが自身の活動において、はじめからあらゆるイメージを重ねていたことがここに証明されている。イメージするということは想像するということだ。想像は創造を生む。ボウイのクリエイティヴの種は活動初期からすでに蒔かれていた。そして、この頃のインタビュー展示でボウイはこんな印象的な言葉を話していた。「別の何かになる方が楽」。楽かどうかはさておき、このセリフはそのまま、その後のボウイの活動に直結する。

出世作「スペイス・オディティ」をフィーチャーした展示では、曲の中でトム少佐が言った<地球は青い>という歌詞が、宇宙飛行士ウィリアム・アンダース撮影による「地球の出」と名付けられた美しい写真とリンクして見事な世界を作り出している。と同時に、先ほど目にした「人生最初の記憶〜」という言葉がフラッシュバックする。宇宙的なものをテーマにしたボウイ作品はいくつもあるが、彼は宇宙にどんな思いを馳せていたのだろうか。

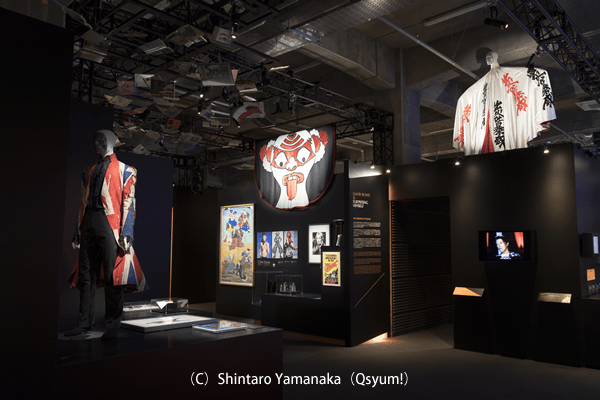

また、1972年にBBCの音楽番組「トップ・オブ・ザ・ポップス」に“スパイダーズ・フロム・マーズ”とともに登場し「スターマン」を披露した映像では、歌詞の中で<I picked on you=君を選んだ>とこちらを指差すシーンがある。この場面は何度観ても、時を超えてロックンロール・スターがファンの心を射抜き続ける卒倒もののかっこよさ。派手なメイクと奇抜な衣装に身を包み、ミック・ロンソン(ギタリスト)と絡みながらパフォーマンスする姿は、当時まだ保守的だった英国社会においていかに衝撃的だったことだろう。ここで着ている衣装はボウイが映画『時計じかけのオレンジ』にインスピレーションを受けてフレディ・バレッティとデザインしたもので、コメントにも“ウルトラバイオレンス”と書かれていた。ボウイは大の読書家としても知られるが、映画や文学、演劇、アート、歌舞伎、パントマイムなど多岐にわたって興味のアンテナを張り巡らせ、自身の作品に取り込んでいく。その様子と軌跡が随所から窺える。ボウイは何かに影響を受けることを拒まなかった。興味や関心あるものには進んで接触し、自ら経験し、敬意の念を持ってそれを自分流に解体・構築した。この展覧会では、ボウイというひとりのミュージシャンをとおして様々なカルチャーとも遭遇するのが大きな特徴だ。と、このように初期のコーナーだけでも色々な発見や驚き、感じ入る要素が目白押しとなっている。

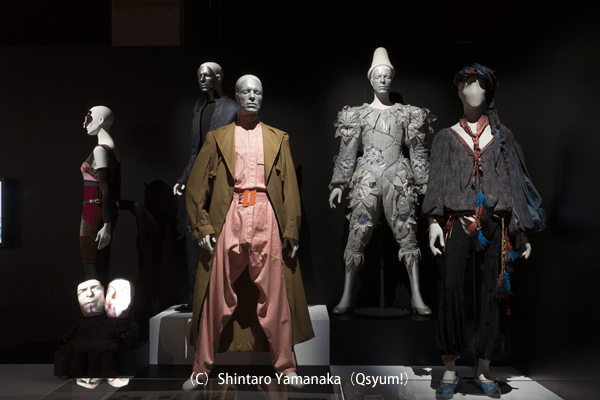

各曲、各シーン、各時代を象徴する錚々たるステージ衣装が立体で観られるのも嬉しい。衣装展として見ても興味深いほどの迫力なので、ぜひ可能な限り、前から横から後ろからとじっくり見てみてほしい。ボウイがデザイナーたちと作り出す衣装は歌を纏っているだけでなく、1点ものの美術品のような佇まいを持っている。アレキサンダー・マックイーン、エディ・スリマンらを起用する先見の明はもちろん、ジェンダーの固定観念を超えた彼の美学と思想が滲んでいる。そこにはファッション・アイコンとしての姿も浮かび上がるが、あくまでも自身の世界を“表現”するためのファッションなのだと再確認。上部に配置された「出火吐暴威(激しい勢いで言葉を吐き出す者)」マントはもっと間近で見たかったが、他にもなぜこの衣装は横たわらせて展示しているのかなど、ニヤリとする演出もあり。それにしても、ボウイのウエストのなんとまあ細いこと。個人的に「アッシュズ・トゥ・アッシュズ」のミュージックビデオはこの世で一番美しく切ない作品だと思うのだが、このビデオでボウイが着用したピエロの衣装の前に立った時、何とも言えない思いがうごめいた。ボウイの体型で作られたという動くことのないマネキンが放つ、存在と不在の感覚。ここでは、ボウイ手描きによる絵コンテにも目を留めてほしい。

ファン垂涎といえるのが何といっても手書きの歌詞、手描きのアイテムではないだろうか。書き換えられたフレーズ、添えられた言葉、その元を垣間見るだけで、知っている曲の世界がもっと広がるように感じる。歌詞のほかにも絵画やイラスト、ミュージックビデオのイメージから衣装デザイン、プロットなどあらゆる要素が多岐にわたって残されているが、ボウイはイメージを、イメージするだけでなくひとつ一つ可視化・具現化し、自身の世界観として実現してきたのだとわかる。ジョージ・オーウェルの小説『1984年』のミュージカル化など実現しなかったものももちろんあるが、後にアルバム『ダイアモンドの犬』へと引き継がれ、異例の豪華規模となったそのツアーステージのセット模型も展示。あわせて見られる、ミュージカルを目指した『ハンガー・シティ』のストーリーボードも実に興味深い。そんな一連の流れを実際に目で追えるコーナーは、当時のボウイの行動を追体験しているようだ。

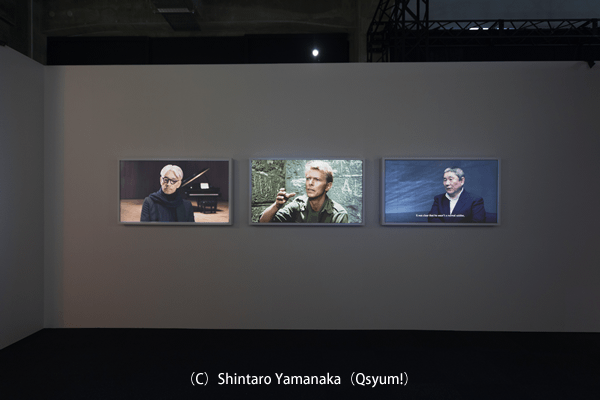

また、手書きの歌詞とは対照的にボウイが一時期取り入れた作詞法として、ウィリアム・バロウズに影響を受けたカットアップ技法、ブライアン・イーノとピーター・シュミットが創った「オブリーク・ストラテジーズ」と呼ばれるカード技法がある。彼はあらゆるものをインスピレーションの源としていた。ほか、スターとしてのプレッシャーから逃れるべく70年代後半にLAからベルリンに移住し、“ベルリン三部作”を制作した時期に住んでいたアパートの鍵、レコーディングに使用したシンセサイザー、小さな琴(「モス・ガーデン」で演奏している)、ベルリンの壁崩壊の前にボウイが西側から、東側にも聴こえるようにコンサートを行った映像。多くの写真家とのコラボレート。出演映画で使用した衣装や小道具、ムービー作品の抜粋映像(ボウイ初出演のホラー映画も)。はたまた、コカインを使用していた時の小さなスプーンあり、ボウイのメイク(口紅)がついたティッシュ(!)あり。あげればキリがないほどの貴重品からよくぞこれを取っておいたなという珍品まで、膨大な量のアーカイヴに心の底から感謝したい。日本オリジナル企画では、映画『戦場のメリークリスマス』(1983年公開/監督・大島渚)をフィーチャー。ボウイと共演した北野武と坂本龍一がボウイについて語るインタビュー映像は日本展ならでは。京都を愛し、日本をモチーフにした歌詞や曲もあるほど親日家でもあるボウイ。本展のアジア唯一の開催国が日本であることがとても嬉しい。

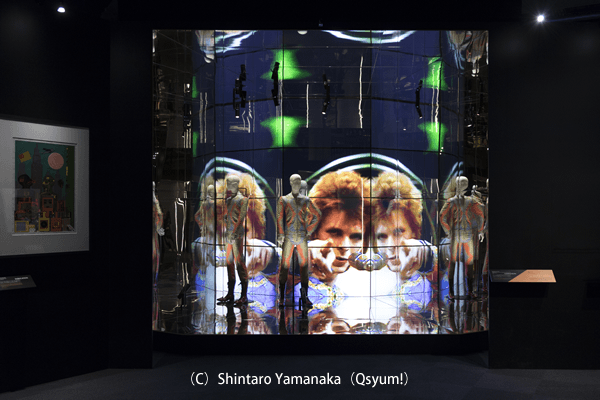

そして、クライマックスを迎える映像コーナー“ショウ・モーメント”がとにかく圧巻。全方位を使った巨大モニターに映し出されるライブ映像(展示キャプションには、この展覧会にてフィラデルフィア公演の初公開映像ありとの記載あり)の迫力と、珠玉のナンバーに身動きできなくなる人多数。この場こそ、何よりものボウイ体験だろう。サウンド&ヴィジョンの醍醐味が集結した場だ。この展覧会が普通のものではないことを再認識する瞬間がここでも訪れる。ちなみにこの「DAVID BOWIE is」は、V&Aのキュレーター陣が「今までの展覧会とは違ったものを作らなければ、ボウイの世界は表現できない」という思いで、2012年のロンドン・オリンピック開会式の映像演出などを手掛けたデザインチームに会場プランを依頼。かくして前代未聞、体験型の展示が実現したのだ。つねに既成概念を壊し、クリエイトし続けることで自身を乗り越え、世界を塗り替えてきた“デヴィッド・ボウイ”という宇宙が広がっている。

初期のインタビュー展示にあった「別の何かになる方が楽」というボウイの言葉は、彼の活動をとおして「誰でもなりたいものになっていい」というメッセージになった。子供の頃に「白いリトル・リチャードになりたい」と夢見たボウイは、自身の表現を手に入れ、トム少佐、ジギー・スターダスト、アラジン・セイン、ハロウィーン・ジャック、シン・ホワイト・デューク……といったペルソナを創り演じてきた。「別の何かになる」というのは、音楽、カルチャー、アート、文学などボウイが体験してきた様々な出会いを彼が消化・吸収し、解体・構築してきたこと、そのものでもある。たしか展示では、「オーセンティシティの欠如こそ、ロックパォーマンスの本質」と書かれた部分があった。全体をとおして展示に対するキャプションの文字量はかなり多いが、「DAVID BOWIE is」に横たわるボウイの一面を読み解く重要なキーも随所に刻まれている。

ボウイの活動に触れると、自分の中に張られたロープがするりと解けていく。「長髪男性の虐待を阻止する団体」を結成したり、バイ・セクシャルだと宣言したり、「マン・ドレス」を着用したりとジェンダーに関する固定観念を壊し、異文化の融合をはかり、果てはベルリンの壁崩壊への一助を担うなど、ボウイは本当に様々な“壁”を壊し乗り越えてきた。そして、ストリートとメインストリーム両方のステージを生き、その両軸をつないできた。ボウイが辿った変化と変遷に、どんな偉業を成し遂げようと過去に固執せずに自身で自身を塗り替えていく潔さに、自由であることの深さを窺い知る。ボウイは、この展覧会に直接関わらないことを条件に開催を許諾したそうだ。とても彼らしいエピソードだと思った。「DAVID BOWIE is」――現在形で示される展示は、ある答えでもあり、これからも永遠に続く問いかけでもある。

帰り道、ボウイが自身のことを「変化の速度を捉えるアーティスト」だと言っていたことを思い出す。

Time may change me

But I can’t trace time

――「チェンジス」(『ハンキー・ドリー』)

Seeing more and feeling less

Saying no but meaning yes

――「アイ・ キャント・ギヴ・エヴリシング・アウェイ」(『★』)

心の中でボウイが鳴った。(秋元美乃/DONUT)

追記として:

展示は全21エリア。全てのキャプションを読み、展示物や映像(一部MVを除く)を網羅して私がかかった時間は4時間半。それでも最後は駆け足だったので、可能なら時間に十分な余裕を持っての来場を。そして、展示会場出口を出て右側の壁に映し出されている映像もお見逃しなく。“デイヴおじさん”からのチャーミングなメッセージに、これまたワクワク&ホロリ。また、トートバッグやポーチなど人気グッズが並ぶショップには展覧会図録『デヴィッド・ボウイ・イズ(復刻版)』も。野中モモさん翻訳によるこの本の編集のお手伝いをさせていただいたが、展示同様に貴重なアーカイヴが満載。本展の予習にも復習にもおすすめです。

※本文中、「ミック・ロンソン」の表記に誤りがありました。みなさまにお詫びし訂正いたします。

デヴィッド・ボウイ大回顧展「DAVID BOWIE is」

- 会期:2017年1月8日(日)~4月9日(日)

- 会場:寺田倉庫G1ビル(天王洲)

- 休館日:月曜(但し1/9、3/20、3/27、4/3は除く)

- 開館時間:10:00~20:00(金曜〜21:00)

- ※入場に関する詳細はオフィシャルサイトにて

- http://davidbowieis.jp