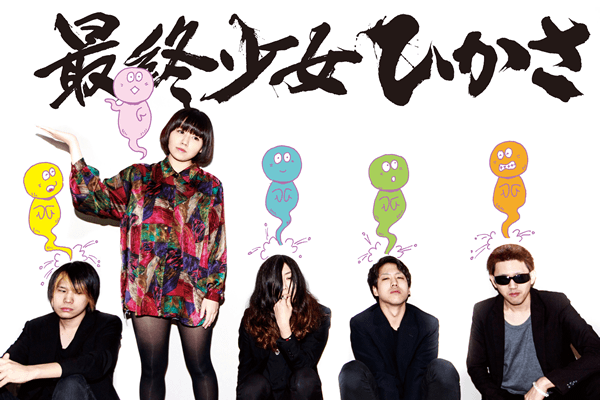

最終少女ひかさの但野正和、全てを出し切った作品『最期のゲージュツ』を語る

札幌在住の5人組、最終少女ひかさが3月22日にミニアルバム『最期のゲージュツ』をリリースした。前作『グッドバイ』から約1年。本作を聴いて感じるのは、まずバンドサウンドの逞しい音色と存在感。迷いのない強靭な一打一打で軸を支え、楽曲を導くイワノユウのドラム。心のひだをなぞるかのように曲の表情を操るラモネスのキーボード。遊び心と硬派の両方を行き来する山田駿旗のギターフレーズ。タフでしなやかなラインで豊潤なグルーヴを繰り出す小野寺宏太のベース。結束したバンドサウンドは、シンプルなナンバーも多彩なアレンジを施したナンバーも、ぐっとメロディを浮き彫りにする。そして、より自身の魂が放出された但野正和の歌。“最期のゲージュツ”と名付けるにあたり、絞り出して制作したという本作では彼を突き動かす衝動が炸裂。新たなアイデアとともに全てを出し切った1枚が完成した。

今回Rock isでは、3月に配布したフリーペーパー「DONUT FREE vol.5」に掲載した但野正和インタビューをロングバージョンでご紹介。動画コメントとあわせて、本作が生まれた背景をぜひご覧ください。

INTERVIEW

――ミニアルバム『最期のゲージュツ』、手応えはいかがですか?

冷静になった今、客観的に聴いて。曲作りやサウンドの面で前回よりクオリティは上げられたと手応えを感じています。

――前作『グッドバイ』の時は苦しいレコーディングだった、バンドを追い込んで作ったと伺いましたが、今回は?

ちょっとだけノウハウがわかるようになったので、事前準備は念入りにやってから挑むことができたんです。でも今回は正式なプリプロがあったわけじゃなくて。だから、歌録りでは苦しい気持ちも悔しさも味わった。でも割と苦しむことは嫌いではないし(笑)、最終的にはしっかり満足いく歌を残せました。

――作品のイメージは初めからありましたか?

断片だけは。例えばラモネスのボーカル曲を入れたいとか。まぁ、だから具体的な部分は1曲1曲作りながらでした。完成した作品を聴いて「こういうアルバムになったんだな」っていう感覚ですね。

――本作は曲展開や遊びの部分含め、サウンド幅が広がったように聴こえますが、どのように制作を?

『グッドバイ』までは、ライブを高い熱量で出来るかということを考えて曲を作ってたから、今思うとひとつの爆発感というのが良くも悪くもワンパターンというか、できる範囲でやってたところがあって。でも今回はアルバムを作るために曲を書いていたので、実際ライブではできないところまで曲作りができたというか。だから音源としての幅は色々広がったんじゃないかと思います。とにかくリード曲を1曲1曲作っていこうとも思ってたし。1曲完成したら、次は違う方向に突出している曲を。で、完成したらまた……という感じで。なので色んな曲が作れたのかも。

――なるほど。昨年はアルバム発表にワンマンライブと、目標にしていたことを叶えた1年でした。でも、そこから向かった本作では、但野さんの飢餓感が全開だなと思ったのですが。

歌詞の面ですか?

――歌詞はもちろん、あふれ出てくるものが。例えば、ポップな曲調のナンバーでも、こちらに届く魂の度合いの強さというか。一体どんな日々の中でこの曲たちが生まれたんでしょうか。

ああ、確かにそう言われてみれば。僕、満たされていない感じが常にあって。それが何故かはわからないけど、全国のレコード屋にCDが並んでも音楽雑誌に載ってもフェスに出ても。自分がその位置に辿り着いてない時は、それが目標だと思ってたんだけど、いざ実現すると、なんか「あれ?」って感じで。お客さんがSNSで喜んでいる反応を見たりして、それはとても嬉しいんだけど、俺自身は手放しで「よっしゃー!」とはなれないというか。「順調だ。よかったよかった」みたいに浸る日々ではなかった。そもそも周囲から「ひかさ順調だね。いい感じだね」みたいな発言って、全然信用してなくて。もちろんお客さんの言ってくれることは信じてる。お世辞じゃなく本心なんだろうなって。それはとても嬉しい。でも全然満たされないんです。それに『グッドバイ』は全てを出し切って作ったから、本当に空っぽになってしまって。だから今回は歌詞も曲も絞り出す日々でした。僕、捻くれてるから「絞り出す」っていうと自然にできたものじゃないって風に思われて、マイナスに捉えられてしまわないか不安になってしまうんだけど……。だけど完成したのを聴いて初めて、絞り出したからこそ、相当、本音が出たんだなって思えました。見せたくない部分も全部引っ張り出してるから。

――なるほど。その話を聞いて、すごく納得します。

1枚作ったらテクニックとかついてくるものかと思ってたけど、全然そうじゃなかった。

――もちろん、愛や色々な思いも一緒に詰まっているんだけれど、今回、但野正和という人間の根っこの部分、但野正和を突き動かしているものが強く見えた気がしました。例えば1曲目「A.N.Z.N」は色々なことに警鐘を鳴らしながら、自分に問いかけている曲に聴こえるし。

まさにそうです。これが1曲目でよかったかも。この曲は“やり残しがある気がして眠れない歌”なんですよ。眠いとか眠くないじゃないんですよ、寝たらダメな気がする、みたいな。そういう真夜中の歌。「なんか今日、掴んどかなきゃいけない」って。歌つくったり本書いたり絵を描いたり芸術家ってのはみんなそうかもしれないけど、「なんか出しておかないと」って。生き急いでるとは自分で言いたくないんだけど。なんか焦ってるというか。

――そういう意識もあってなのか、例えば制限・限界という言葉と、逆に自由という両極端な言葉や意味がアルバムの中に飛び交ってますね。

曲を跨いで同じ言葉が使用されていても、アリだなと思って。絞り出してる時に、何を自分で自問自答するかと言ったら「何書いてもいいんだ」「自由だから」って言い聞かせ始めるというか。僕、聴いてくれる存在のことをちゃんと考えるの嫌いじゃなくて。だけど、あまりにも聴き手のことを考えすぎると窮屈になってきて。その度に「関係ないじゃん。俺が書きたいことを書こう」と自分に唱え出す、みたいな。

――聴いた感触が、但野さんのドキュメンタリーアルバムのようにも感じるのは、そのせいかもしれないですね。

いいですね、それ。

――先ほど「お客さんのことは信じてる」という言葉が出ましたけど、前よりも聴き手に信頼を寄せられたから、今回ここまで曝け出せたのかな、とも思います。

ああ、なるほど。『グッドバイ』の時はお客さんゼロの時に作った曲もあるし。でも、今回は聴いてくれる人がいるんだってわかった上で書いてる感覚は無意識ながらあるかもしれない。

――「ロリータ」は、元々ソロの弾き語り用に作っていた曲ですね。それをバンドでやっていいと思えた心境の変化などはありましたか?

この曲は、最初から頭の中ではバンドの音で鳴ってたんです。でも、あまりにも私的というか視点が狭すぎるというか。弾き語りは弾き語りで、バンドではうたえない歌……なんというかバンドには必要ない感情の吐き出し方をしているというか。行き過ぎたドキュメンタリーみたいな。そういう曲をバンドでやろうとは思わないけれど……えっと、そもそも弾き語りは、ひかさとしての僕を知ってくれていて、より興味を持ってくれる人に向けてやってる感覚なんですよね。で、その曲をバンドでもやろうと思ったきっかけは……うーん、確かにあるんだけど……。頭の中にバンドのサウンドが鳴っていた、というのはひとつあるけど……。あぁ、でもこの歌は紛れもなく、最終少女ひかさのお客さんのことをうたっていて。僕個人の気持ちだけど、それを多くの人に聴いてもらいたかったのかも。

――弾き語りとバンドでは、そういうはっきりとした意識の違いがあるんですね。

あります。バンドでやるなら不特定多数の人に聴いてもらって楽しめる歌じゃないとって思ってるし。……あ、わかりました。「ロリータ」は、元々は僕がひとりで弾き語りでやっていた歌だけど、今なら5人で鳴らせばバンドの歌になる自信があった。

――その気持ちの変化は、例えば2年前3年前にはなかったものですよね。

そうですね。パーソナルな歌は、5人で鳴らしても「あくまで俺の気持ちをうたった歌だから、メンバーがこう思ってるかまでは知らん」みたいに感じてたけど。今なら堂々と「バンドの歌です」と胸を張れる。

――そう考えると、今回この曲がバンドの作品の中に入ったことは大きなことですね。

とても大きいです。なんでもいける気分です。

――バンドの新たな面がみえるアレンジが新鮮な「ハルシオン」や、「商業音楽」でみせた覚悟にさらに孤独な闘志を加えた「Rolling Lonely review」など聴きどころもたくさんありますが、特筆すべきは初のラモネスボーカル曲も。この「さよなら最終少女」の歌詞には、これまでのひかさの曲のモチーフが入っています。

これはラモネスが歌入れする前日にやっと歌詞が見えて。それまでどういう詞を付けたらいいのか本当にわからなくて。だけどアルバムのタイトルを『最期のゲージュツ』にしたから、やり残しがあったら困るんです。全部入れなきゃいけない。で、今までの歌(のモチーフ、断片)を全部……こういうこと言っちゃったら面白くないかもしれないけど、1曲目から順に入れて、タイトルを「さよなら最終少女」にして。言葉の響きもあるけど、僕、意味深なものが好きなんで。

――このタイトルは、てっきり日笠陽子さんが結婚されたからなんだと思っていました。(註:最終少女ひかさの“ひかさ”とは、日笠陽子の名前からとられている)

それは後付けで使います(笑)。完成した後、バッチリだと思った。「俺はこの曲を書くためにこれまで歌を作ってたんだ」と思いましたもん。俺がうたってないけど(笑)。でも打ち込みは素人だから、どこまでやればいいものかがわからなくて、それは怖かった。半信半疑って感じです。

――『グッドバイ』『最期のゲージュツ』「さよなら最終少女」。前にも話してましたが、その時その時で終わらせて次へ行くという意識が強いんですね。

好きなんでしょうね、そういうの。滅びの美学みたいなのがあるのかわからないけど、たぶん、1枚1枚を遺作として作れることが、僕が望んでるものなのかもしれない。

――では、但野さんが思う“ゲージュツ”とは?

訊かれる気がして今朝考えてたんだけど。僕、ミュージシャンはアーティストって名乗って全然いいと思っていて。自分が作ったものを芸術と呼びたいし、呼ばなきちゃいけないと思ってるんです。前衛的なものだけじゃなくて、シンプルなものでも芸術だし。ちゃんと、作ったものを芸術と呼びたい。

――その芸術作品が7曲そろったのが今作だと。

こういう時、みんなたいてい「自信作です」って言いますよね。もちろんそういう気持ちもあるけど、やっぱり僕は恐怖心もある。だって、芸術ですからね。評価されるのが怖い……というわけじゃないんだけど。でもやっぱりまずは聴いてもらいたい。面白いと思います。

――その辺の強さと弱さ、優しさがこのアルバムにも全部でていて、まさに但野さんですよね。

いいものが出来たと思います。

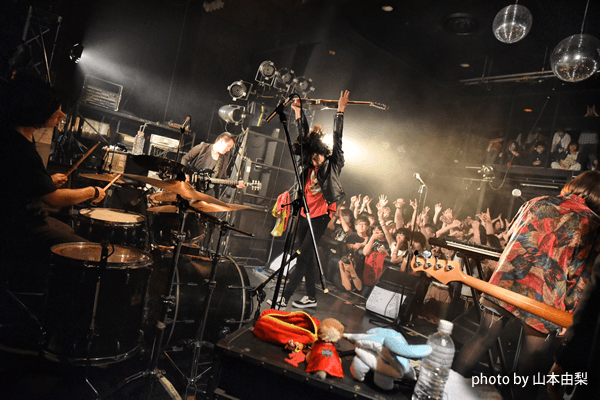

――昨年5月のワンマンの時に「俺たちの音楽がもう誰にも必要とされてないなんて言えない」と言ってましたが、あれは思わずこぼれ出た言葉でしたか?

うん、そうですね。僕の重要なエネルギーなんだけど、聴いてくれる人(お客さん)がいなかったことがエネルギーになってたんだなって気づいた時があって。「なにくそ! 今に見てろ!」って。誰にも相手にされてなかった自分をうたうことが、楽曲制作していく中で重要な部分を占めていたんです。自分のことを見てもらえないという悔しさをバネにして歌詞を書いてたし。わかってもらえてないという悔しさを武器にもしていた。でも今この現状で「誰にもわかってもらえてない」とは言えないくらい、僕にはもうお客さんのことが見えてしまっているというか。僕がうたう目の前には、しっかりと僕のことを見てくれている人が何人もいる。いつの間にかもう数えきれなくなった。そのお客さんが言ってくれる言葉に支えられたりもしている。だから、もう言えない。

――そんな実感がありつつも、色んなものに安心しきれない自分がいるんですね。

ですね。なんか、安心できないんですよねー。

――だからこんなに飢餓感全開の作品ができたんですね。

自分がパッとした奴だとは思えないですしね。一体どこまでいったら安心するんだろう。

――その飢餓感を隠さないし、表現としては違う手法もあると思うけれど、但野さんの場合は本気でやっているところを剥き出しに見せていますよね。改めて、以前と比べてどんなバンドになったと思いますか?

自分では変わった実感、意識はないですね。曲が増えたことは大きいけど。惨めだったり、ダサかったり、熱くなりすぎて全然クールじゃないところとかまで見せてしまうのは、やっぱ日によっては出てしまうし。それは前からだとは思ってる。

――届けたいという気持ちから。

うん、そうですね。僕が、例えば爽やかな声で綺麗な音程でうたえる奴だったら、別に熱くなった魂をさらけ出さなくたって。それが自分らしいやり方ならそれでいいと思う。ただ僕はどうしても出し切らねばスッキリ出来ない性分で。この瞬間に産まれた感情、日々思うことっていうのを1本1本ライブで全て出して……そこで生まれるのが共感なのか感動なのかはよくわかんないんだけど、1回1回出していかないと、ライブとしての価値が見合わない気がしていて。あくまで“自分らしさ”っていう意味で。俺はそうしなきゃ、ってずっと考えてます。

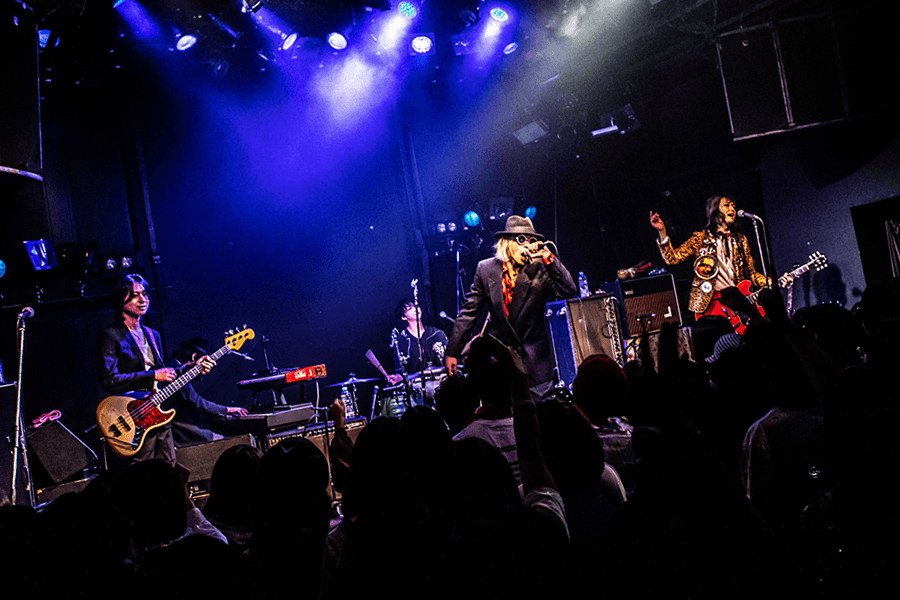

――5月からは初の全国ツアーもあり、届けに行く箇所が広がりましたね。

すごいドキドキですね。大変だ。頑張ります。

(2017年2月7日都内にて 取材・文:秋元美乃/DONUT)